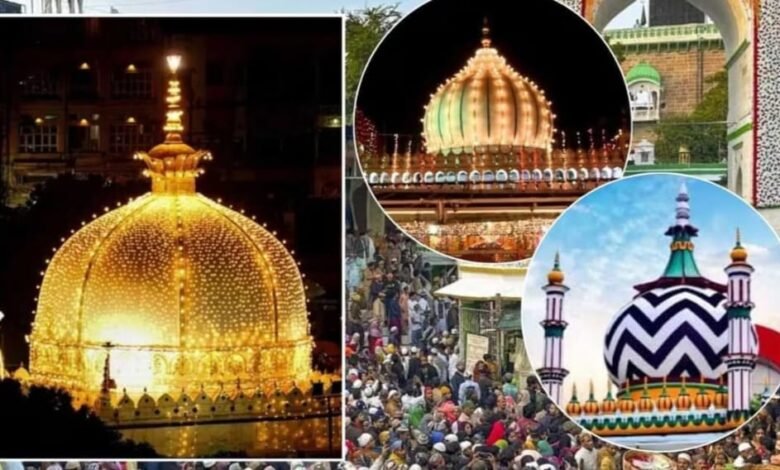

सूफीवाद और दरगाहें: भारत की समन्वयात्मक विरासत के प्रतीक

देशभर में 574 सूफी बुजुर्गों की दरगाह शरीफ,सांप्रदायिक सौहार्द में इसके महत्वपूर्ण योगदान

बांग्लादेश बोर्डर से अशोक झा: भारत को ऋषि-मुनियों और सूफी-संतों का देश कहा जाता है। इन सभी ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है। इनके दरबार में हर धर्म के लोग आते हैं। देश में सूफी बुजर्गों की दरगाहों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन बीते कई दिनों से देश की कई दरगाहों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज, महाराष्ट्र में हाजी मलंग, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती, कर्नाटक के बाबा बुदन समेत कई अन्य दरगाहों में मंदिर होने का दावा किया जाता है. इन सभी के बीच आइए जानते हैं कि क्या होती है दरगाह, देश में हैं कितनी और कौन होते हैं सूफी?अखिल भारतीय उलेमा एवं मशाइख बोर्ड (AIUMB) के मुताबिक, देश में 574 सूफी बुजुर्गों की दरगाह शरीफ हैं. इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 118, उसके बाद बिहार में 110, गुजरात में 85, राजस्थान में 43, दिल्ली में 42, जम्मू और कश्मीर में 37, महाराष्ट्र में 31, कर्नाटक में 23, मध्य प्रदेश में 21, आंध्र प्रदेश में 14, झारखंड में 10, पश्चिम बंगाल में 8, पंजाब और उत्तराखंड में 7-7, हरियाणा और तमिलनाडु में 5-5, उड़ीसा और गोवा में 3-3, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 1-1 दरगाह हैं.

क्या होती है दरगाह?: शास्त्रीय इस्लामी लेखक और शोधकर्ता गुलाम रसूल देहलवी ने बताया कि दरगाह वो पवित्र स्थल होता है, जहां किसी सूफी बुजुर्ग की मजार (कब्र) होती है. इसी परिसर में मस्जिद, मदरसे, बैठकें, अस्पताल होते हैं. वह कहते हैं कि 2 महत्त्वपूर्ण कामों से दरगाह की बुनियाद होती है, इनमें पहला भूखों को खाना खिलाना और दूसरा सलामती का पैगाम देना. इसकी नींव सूफी बुजुर्गों ने रखी है. गुलाम रसूल देहलवी कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी दरगाह राजस्थान के अजमेर शरीफ स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज की दरगाह है। दिल्ली में ख्वाजा बख्तियार काकी और हजरत निजामुद्दीन औलिया (र.अ.) की दरगाह शरीफ हैं. यहां कई सदियों से लंगर चलता आ रहा है, जिसे सभी धर्मों के लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी परंपरा सूफीवाद ने ऐतिहासिक रूप से भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और एक समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेम, सहिष्णुता और अस्तित्व की एकता के सिद्धांतों में निहित, सूफीवाद धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध पर जोर देता है। सूफीवाद की एकजुट करने वाली शक्ति के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक निजामुद्दीन औलिया की विरासत और नई दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह का निरंतर महत्व है।14वीं शताब्दी के चिश्ती संप्रदाय के एक प्रमुख सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने सूफी शिक्षाओं के सार को मूर्त रूप दिया। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और करुणा के आदर्शों का समर्थन किया, सभी धर्मों, जातियों और सामाजिक स्तर के लोगों को अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। “वहदत अल-वुजूद” (अस्तित्व की एकता) के सिद्धांत पर अपने गहन जोर के माध्यम से, निजामुद्दीन औलिया ने इस विश्वास की वकालत की कि ईश्वर सभी सृष्टि में मौजूद है और सभी मार्ग एक ही दिव्य वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। यह दर्शन विभिन्न समुदायों के साथ गहराई से जुड़ा, धार्मिक रूढ़िवाद की बाधाओं को तोड़ता है और आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। निजामुद्दीन दरगाह, संत की समाधि, उनकी स्थायी विरासत का एक वसीयतनामा है। यह न केवल एक धार्मिक तीर्थस्थल है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी है जो सभी धर्मों के भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। दरगाह भारत की समन्वयात्मक विरासत का प्रतीक बन गई है, जहां मुस्लिम, हिंदू, सिख और अन्य लोग आशीर्वाद लेने, कव्वाली प्रदर्शन में भाग लेने और संत की वार्षिक उर्स (पुण्यतिथि) मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये समारोह निजामुद्दीन औलिया द्वारा समर्थित समावेशी भावना के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। संगीत और कविता सूफी परंपरा का केंद्र रहे हैं, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो ने इन कला रूपों को भारतीय संस्कृति में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कव्वाली और अन्य शास्त्रीय रूपों के विकास सहित संगीत में खुसरो के योगदान ने समुदायों के बीच सांस्कृतिक विभाजन को पाट दिया। स्थानीय भाषाओं और संगीत शैलियों के उनके उपयोग ने सूफी शिक्षाओं को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना दिया, ऐतिहासिक रूप से इसने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और बातचीत के लिए एक स्थान प्रदान किया है, जिससे साझापन की भावना पैदा हुई है। दरगाह से जुड़े अनुष्ठान और प्रथाएँ, जैसे कि लंगर (सामुदायिक भोजन) का वितरण, समानता और मानवता की सेवा के सूफी सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है। ये प्रथाएँ न केवल वंचितों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बल्कि एकता और करुणा के संदेश को भी मजबूत करती हैं।सांप्रदायिक सौहार्द में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, दरगाहों की विरासत को कुछ प्रेरित व्यक्तियों की नफरत फैलाने वाली रणनीति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नफरत फैलाने वालों और उनके विभाजनकारी आख्यानों के उदय ने सूफी दरगाहों की समन्वयकारी परंपरा को कमजोर करने के प्रयासों को जन्म दिया है। इस तरह की हरकतें न केवल सूफी संतों की विरासत को कलंकित करती हैं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने को भी नष्ट करने का जोखिम उठाती हैं, जो विविधता और सह-अस्तित्व पर पनपा है। इन विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला करने के लिए सूफीवाद की शिक्षाओं और भारत की विरासत में इसके योगदान का जश्न मनाने पर नए सिरे से जोर देने की आवश्यकता है। सूफीवाद के समृद्ध इतिहास को समर्पित सेमिनार, सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इसके मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शैक्षिक पहल जो जीवन और शिक्षाओं को उजागर करती हैंनिजामुद्दीन औलिया जैसे संतों के विचारों से सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को और अधिक गहराई से समझा जा सकता है।निजामुद्दीन औलिया द्वारा स्थापित उदाहरण और उसका स्थायी महत्व: निज़ामुद्दीन दरगाह विविध समुदायों को एकजुट करने में सूफीवाद की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती है। प्रेम, सहिष्णुता और सभी प्राणियों की एकता पर जोर देकर, सूफीवाद विभाजन और कलह की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है। इस विरासत का जश्न मनाना और उसे संरक्षित करना एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है जो समावेशिता और आपसी सम्मान को महत्व देता है, यह सुनिश्चित करता है कि सूफीवाद की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।